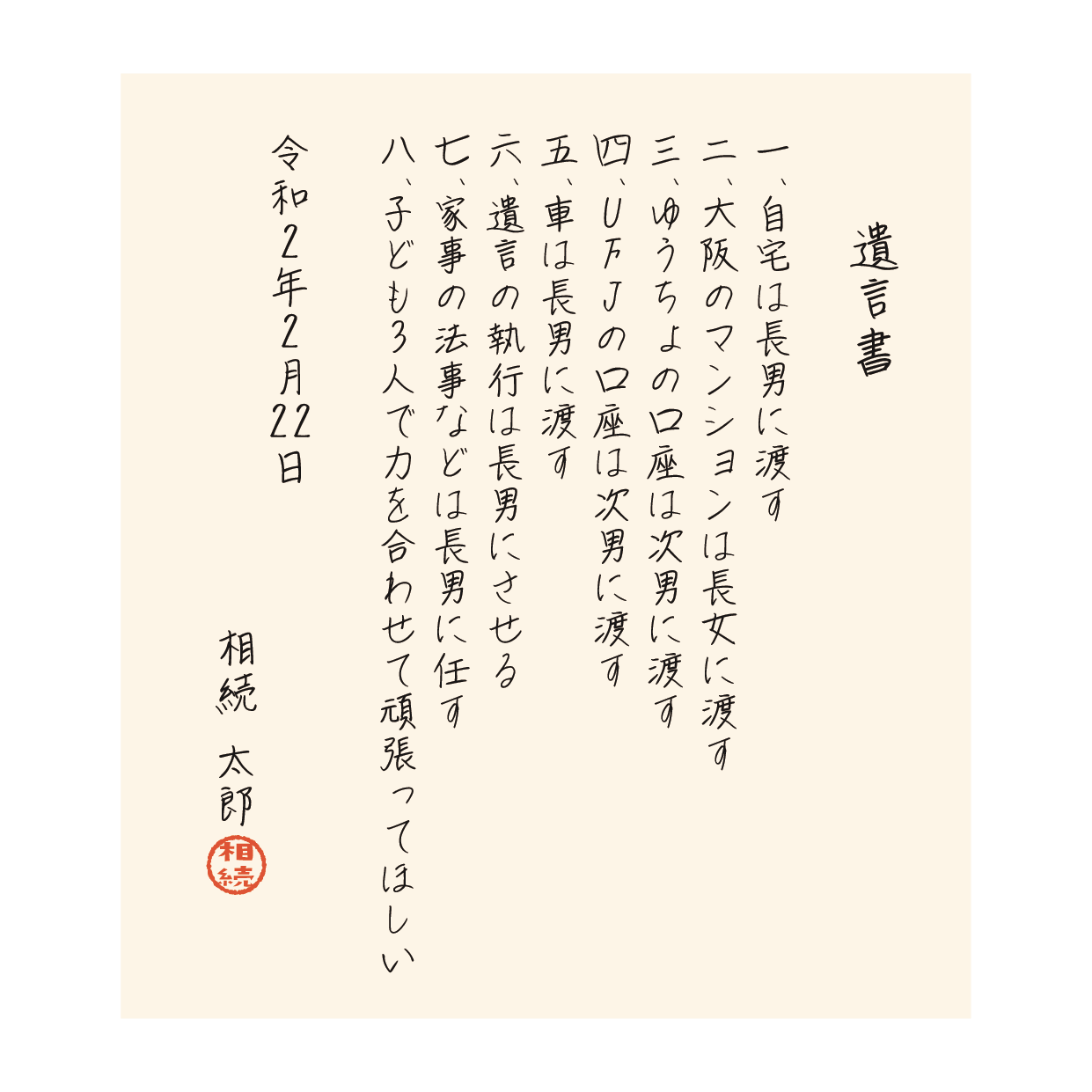

遺言書がある場合は、遺言相続といいます。

相続財産の分割が終わった後、遺言書が見つかった場合、遺産相続をやり直す可能性があります。(例外として、相続人全員が遺言書通りの分配以外に同意した場合は、やり直しは必要ありません。)

やり直しの場合は、もう一度面倒な遺産分割協議を行う必要があります。

これは面倒ですよね。

それでは、タイトルの遺言書が見つかった場合は、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか?

1.家庭裁判所で遺言書を開封するため、開封申立てを行います。

(これを「検認」といいます)

間違っても遺言書の封を開けてはいけません。

この検認をせずに開封すると、開封者は責任を問われることになります。

(5万円以下の過料が課される可能性があります)

よって、検認作業は時間がかかりますので発見者や保管者は、すぐに相続人に

連絡をお願いします。

2.遺言執行者がいる場合といない場合で手順が異なります。

執行者がいる場合 :基本的には、遺言書通りに遺産が処理されます。

執行者がいない場合:家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てします。

もし、これから遺言書を作成したい場合、以下の点を考慮して適切な方法(自筆証書遺言、自筆証書遺言[法務局保管制度(以下保管制度)]、公正証書遺言)を選択してください。

場合によって、専門家に相談することをお勧めします。

| 方法 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

| 内容 | 自分で遺言書を書く方法 | 公証人に口述して公証人が遺言書を作成する方法 |

| 検認の必要性 | あり (保管制度を利用する場合は、検認は不要) | 不要 |

| 費用 (遺言書の相談料/作成料を含まず) | 無料 (保管制度を利用する場合は、3900円) | 相続財産の価格により変化 16000円から |

| 利点 | ・費用がかからない (保管制度は安価) ・保管制度を利用する場合は、検認が不要 ・相続人に対して遺言書の存在が通知される | ・公証人に話すことによって、適法な遺言書を作成できる |

| 問題点 | ・厳格に形式が決まっており、形式を逸脱した遺言書は、無効になる可能性がある。 ・保管制度を利用しない場合、相続時点で遺言書が 発見されない可能性がある。 | ・費用が自筆証書遺言より高い |

コメントを残す